Weniger ist manchmal mehr! Mit diesem geflügelten Wort ließ sich im Groben der hochambitionierte, aber überfrachtete Theaterabend „Das Wasser im Meer“ beschreiben. Volksweisheiten gibt es in Fülle in diesem Stück von Christoph Nußbaumeder, das Freitag am Hans Otto Theater seine Deutsche Erstaufführung erlebte. Denn Sprichwörter wie „Ohne Fleiß kein Preis“ oder „Von nichts kommt nichts“ waren Kernsätze in der Erziehungsmethode von Stefan Riedl. Dieser verwitwete Mann wird nun 80 und die drei Töchter mit Familien haben sich zur verhassten, aber unvermeidlichen Feier angesagt.

Solche aufgezwungenen Treffen bergen Sprengstoff, zumal wenn sich unter der Festtafel der seelische Kehricht von Jahrzehnten türmt. Und nun kommt dieser raubeinige Eigenbrötler Stefan mit einer Idee daher, die alle aus der Fassung bringt. Der Jubilar möchte zurück in seine Heimat, hinein in die böhmischen Wälder: um dort zu sterben. Nie sei er nach der Vertreibung aus dem Sudetenland in der zugewiesenen neuen Heimat angekommen. Nur wo die Kindheit war, sind die Träume zuhause, sagt er. Und aus diesem Reich der Träume wurde er als Kind gerissen: zu Fuß auf Todesmärschen – heim ins Reich, wo ihn keiner wollte. Nun will er diesen Weg zurückgehen. Wieder ein Todesmarsch. Und die Familie soll ihn begleiten, für gutes Geld aus ihrer Erbschaft.

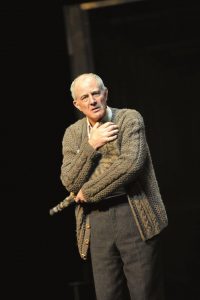

Bernd Geiling geht in dieser Rolle des schrullig-verschrobenen Alten, der nachts von Alpträumen geplagt wird und tags allein mit sich hadert, wunderbar vielschichtig auf. In der vernarrten Liebe zu seiner sterbenskranken Katze zeigt er all die Einsamkeit, aber auch Wärme, die er mit Menschen nur sparsam teilt. Er ist der große Verdränger, der die Nazivergangenheit seines Vaters ignoriert, der die Eltern und den Bruder sterben sah und auch die Großmutter. Über all das wurde nie gesprochen. Nicht im Kleinen, nicht im Großen.

Das Thema Vertreibung hatte immer einen revanchistischen Anstrich. In der DDR kam es so gut wie gar nicht vor. Wer durfte angesichts der Gräueltaten der Nazis über das eigene Leid, das Leid des Tätervolks sprechen? Die aus dem Osten kommenden Flüchtlinge waren das Ungeziefer, nicht nur aufgrund ihrer Läuse und Flöhe, die sie von der leidvollen Flucht mitbrachten. „Sie wurden zu Sündenböcken gemacht. Viele konnten die Kriegsschuld auf sie abwälzen, nach der kruden Devise: ,Wenn ihr nicht so brutal gewesen wärt, hätte man euch auch nicht vertrieben‘.“, sagte der Autor Nußbaumeder in einem Interview.

Er verschränkte dieses noch immer brisante, unterbeleuchtete Thema mit der Flüchtlingskrise heute – was auf der Hand liegt. Viele von ihnen, die vor dem Krieg in ihren Ländern fliehen, haben ähnliche mörderischen Strapazen hinter sich wie damals die Heimatvertriebenen. Doch wenn – wie in dem Theaterstück – auch noch unzählige Familiengeheimnisse huckepack genommen werden, beginnt sich das Karussell der angeschnittenen Bilder so rasant zu drehen, dass dem Zuschauer ganz schwindelig wird. Aus der Fülle des Stoffes hätte man einen Dreiteiler drehen können. Hier wird er in der Regie von Stefan Otteni und in dem Bühnenbild von Peter Scior in zwei Stunden verhandelt: im ständigen Gerenne um den plüschigen Opa-Sessel und der transparenten Baracke mit den Etagenbetten dahinter. Auf der Flucht vor der Wahrheit, vor sich selbst.

Da gibt es in dieser Erzählflut die Tochter, die sich künstlich befruchten ließ, und den Samenspender dafür „kaufte“, – ein Jude, dessen Familie vom Holocaust betroffen war. Dann den versoffenen Schwiegersohn aus Ex-Karl-Marx-Stadt, der den Oststempel nie loswurde. Oder den Naziparolen rufenden, aufmerksamkeitsheischenden Enkel, dem die Geschichte seines an Drogen verstorbenen italienischen Vaters immer verheimlicht wurde … Von nichts, kommt eben nichts. Und wenn das Erbe nicht beackert wird, lässt es wieder Unkraut schießen. Mit braunen Köpfen.

Am Ende begibt sich die weltoffene Enkeltochter Ina, die von den Flüchtlingen nebenan zurückgewiesen wurde, als sie ihnen ohne Kopftuch Essen reichen wollte, in die Vergangenheit zurück: an den Ort, wo die Vertreibung des Großvaters begann. Und sein Schweigen. Marie Fischer lieferte mit dieser Rolle ihr gelungenes Debüt ab. Überhaupt ließ ich das Ensemble, in dem man auch Roland Kuchenbuch mal wieder erleben durfte, beherzt auf das verstrickte Spiel ein und schlug auch heitere Töne an.

Stefan Otteni widmete diese Regiearbeit seiner Mutter, die als Jugendliche aus Schlesien vertrieben wurde, und seinem Vater, der als Nachkomme italienischer Einwanderer als Jugendlicher in den letzten Kriegsjahren für Hitler in Frankreich kämpfte. Und so wird es in vielen Familien Anknüpfungspunkte geben, über die nach diesem Theaterabend – hoffentlich – gesprochen wird. Themen liefert er ja mehr als genug. he

Wieder zu sehen am Sonntag, den 24. September um 19.30 Uhr, Neues Theater, Schiffbauergasse

Mehr unter www.hansottotheater.de